父亲的“另类” –女儿眼中的熊向晖

作者:熊蕾

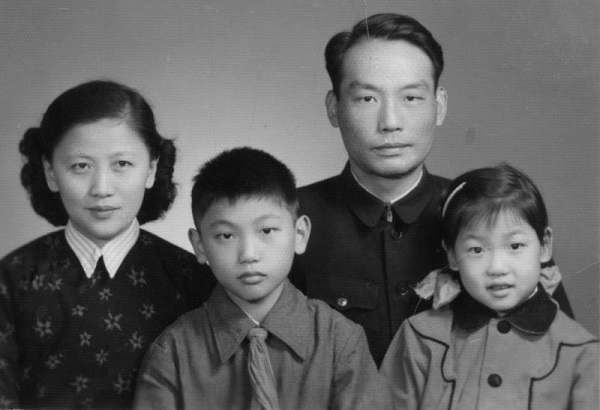

熊向晖夫妇和女儿熊蕾。

如果用两个字来形容父亲熊向晖,我只能说,他很“另类”。

上初中以后,第一次从一位大姐姐那里知道父亲做过地下工作的经历,我非常惊讶。怎么看他也不像电影里的那些地下工作者。他好像什么都不会,连交谊舞都不会跳。不仅他不会,我妈妈也不会。我不止一次傻傻地问他,你不会跳舞,怎么做地下工作呢?他反问:谁规定的做地下工作就一定要会跳舞?

现在才明白,要都按照电影里那套来做地下工作,父亲可能早完蛋了。

而父亲的“另类”,则不止此。

亲 情

2005年9月9日父亲去世后,在美国的能力表哥发来唁电,称父亲对“大到国家小到熊家”都是“有功之臣”。

和父亲同时代的共产党员,似乎很少有亲人这样评价的。

父亲填自己的家庭出身,从来是“官僚兼地主”——这在那个讲究阶级成分的时代,很让我们苦恼。一位姑姑说,土改时,我爷爷早已离开老家也没有了土地,多年的战乱搞得爷爷颠沛流离早没了工作,要靠儿女供养,怎么是“官僚兼地主”?父亲说,按他1936年入党时的家庭成分,就是“官僚兼地主”。

1962年父母赴英国工作前,与祖母(前排左三)、外婆(前排左二)及我们兄妹和表哥表姐合影。

对官僚地主这个阶级,父亲是不认同的,否则他不会选择参加共产党。改革开放之后,有些亲戚希望以他的名义恢复老熊家在老家的祖业,父亲坚决拒绝。房改之初,他所住的公寓去向不定时,很多邻居跑来征求他签名,要求上边批准将房屋出售给现住户个人,父亲丝毫不感兴趣。我问他为啥不签名?他说,我就是无产阶级!

可是对爷爷奶奶,父亲非常孝敬,从解放前到解放后,一直尽力照顾,同时尽力帮扶寡居的二姐和其他需要照顾的亲人。我还在襁褓中时,爷爷就去世了,表哥们说,在爷爷的丧礼上,他们第一次看到我父亲流泪。奶奶去世时,父亲在墨西哥任上,不能回来,但是多年来奶奶一直住我家。小时候对父亲最初的印象,就是只要他在家,一定是晨昏定省地给奶奶问安,虽然父亲并不是奶奶最疼爱的儿子。

住在我家的二姑妈,“文革”中惨遭批斗。可是父亲母亲不避嫌隙,照样留姑姑住在我家。后来二姑妈被学校关押,失去人身自由,她在大学任教的二儿子下放江西鲤鱼洲干校,而此时她的二儿媳马上临产,无人照顾。父亲母亲毅然将表嫂接到家里坐月子,为了保证表嫂的奶水,还令我哥哥每三天从西郊骑车到西单菜市场买一只活鸡回来炖汤。

当时,我也不觉得这是什么事。但是事后回想起来,很多人在那场风暴中,六亲不认,翻脸无情。父亲自己也是被批斗的对象,风雨飘摇。然而对落难的亲人,他一直抱有浓浓的人情。这使我对父亲的亲情有了一种别样的感受。

父亲对他的胞弟、我的三叔的感情,也令我感动。

自小,三叔是我们家里的一个秘密。他在1948年就去了台湾,台海相隔,三叔成了奶奶的痛。我第一次知道有这个三叔,是第一次被推荐上大学,政审外调到父亲单位,查出了这一“海外关系”,加上我另一桩“罪过”,把我否掉了。后来几经周折,上了南开。

我从此对这个从未谋面却险些影响我“前程”的三叔充满好奇。父亲很少讲起三叔。可我发现,他的内心深处惦念着这个弟弟。父亲的工作使他能看到港台报纸。1970年代中期的一天,他从一份台湾报纸上看到了三叔的消息,说三叔是台湾中学教授“三民主义”的权威。因为三叔对我们已不再是秘密,父亲特意把这张报纸拿回来给我们看。我后来不止一次听父亲以称赞的口气跟亲友们讲:“老三还是台湾教三民主义的权威呢。”父亲是共产党员,跟三叔政治信仰不同。然而作为哥哥,他显然喜欢自己的弟弟凭他个人的才能和努力,事业有成。

后来台湾“解严”,我得以和三叔通信。我这才知道,父亲在三叔的婚姻问题上,也是一个善解人意的兄长。三叔说,抗战胜利后,他奉蒋经国指派到东北,在沈阳结识了一位日本姑娘,与她相爱。这个恋情,刚刚经过八年抗战的家人都很难接受,唯有父亲知道他们是真心相爱之后,表示支持。三叔告诉我,在他决定和现在成为我三婶的这位姑娘结婚后,“不曾希冀家人的贺礼,但仍收到你父亲的一份赠礼:两册有关养儿育女的书。也许出于这两本书的鼓舞,三婶接连生了两女四男。”

三叔因病于1997年在台湾去世,使得兄弟团聚的愿望终未能实现。但是他的儿女都来过大陆,见过父亲。父亲见到他们总是很高兴,他们对这位二伯父,也十分敬重。父亲去世后的第一个春节前,他们特地来到父亲墓前,上香诵经,隆重祭奠。

父亲平素威严而不苟言笑。他对家人的浓浓亲情,不在言辞和物质,而是一种深沉的爱。

友 情

父亲不好交游,更从不巴结。他没有任何酒肉朋友,和他交往的,必是挚友。这些好友,无论是官是民,大家都很平等。如果哪位好友“官儿”大了,父亲会坦率地告诉他,你有事你找我,我不会主动去找你的。

这种君子之交倒还罢了。让我颇感“另类”的,是父亲和不同营垒的国民党胡宗南部故人们的友情。

我曾以为他“国军”方面的故旧在知道父亲是共产党之后,必定把他恨之入骨,再无交情可言。

想不到1980年代初,在我父亲之前曾任胡宗南秘书的程开椿老伯第一次从美国来大陆探亲,一定要见父亲。之后其他人来大陆,也是这样。于是我对这些“国军”充满了好奇,并终于在一位老伯那里得到答案。

1996年父亲与张佛千老伯(左)。

那是1990年4月,去台多年的张佛千老伯第一次回大陆,一到北京就打电话给父亲。父亲问他有什么安排,时年84岁的张佛老说,“没见到你之前我不做任何安排。”要知道张佛老比父亲大十几岁,而且父亲在胡宗南那里是上校的时候,他已经是少将了,资格很老。

张佛老来我家时,我恰好在家。趁父亲不在的时候,我向这位随和的老人提出我憋在心中很久的疑问:“您听说我父亲是共产党以后,对他是什么感觉?”

张佛老说,“第一是惊讶。他是共产党,我一点没有看出来。第二是感谢。他在胡先生身边,有很多机会可以杀掉胡先生,可是他没有。第三是佩服。他这个事情做得太漂亮了。”

我有些愕然,问:“难道你们不恨他?”

张老伯说,“为什么要恨呢?你父亲入共产党在前,到胡长官身边在后,那是各为其主。要怪只怪后来蒋老先生非要打内战。如果不打内战,大家不是相安无事吗?”

父亲的另一位“国军”挚友是孔令晟老伯。孔老伯长父亲两岁,据父亲讲,孔老伯当年是北大化学系著名物理学家吴大猷的得意门生,1937年“七·七事变”之后,孔老伯要投笔从戎,吴先生还想送他出国深造,一再让他认真考虑,非常不愿意失去这个他认为可以成为大科学家的料。可是孔老伯还是义无返顾地当了兵。他和父亲同是黄埔15期的同学,整个抗战时期又同在胡宗南部。国民党去台后,他先后当过蒋介石和蒋经国两代人的侍卫队长,也做过台湾的“警政署长”并驻过外,还在美国、英国研究过战略,著有《大战略通论》等煌煌巨著。

宴请原国民党将军孔令晟。.jpg)

1997年4月父亲(右)宴请原国民党将军孔令晟。

一个是共产党的离休部长,一个是国民党的退役中将,关山阻隔几十年,直到大陆改革开放,台湾解严之后,两位老人才于1990年代中在北京重逢。我发现,撇开意识形态,他俩的共同语言还真多。他们都反对台独,都认为日本军国主义的复活是对中国最大的威胁,也都反感以权谋私。

随着和那些“国军”老伯交往的增多,我逐渐理解了不同政见的父辈们超越党派的友情。那是当年在抗击外侮的血雨腥风中,凝练出来的有如血浓于水的兄弟之情。这正是“渡尽劫波兄弟在,相逢一笑泯恩仇”。更何况他们本无个人恩怨。

这也让我从另一个侧面,看到父亲的为人。假如父亲不是可交的朋友,再大的民族大义,也不会驱使这些耄耋老人在隔绝了几十年之后,来和父亲重叙旧谊。

这改变了我对共产党人的刻板印象。共产主义既然要吸纳一切文化的精华,共产党人当然要有博大的胸襟。所谓“海纳百川,有容乃大”。为了标榜自己的政治正确而整天挂着一幅“阶级斗争”脸,对不同观点、不同意见、不同派别完全不能相容的,不是真正的共产党。

较 真

“外事无小事”,是外交界的一个金科玉律。不少外交官会念叨着这句话,遇事裹足不前。而父亲却不然。他常常会跟上级较真。

1973年8月,父亲任驻墨西哥大使一年之后,奉调回国,另有任用。

1973年墨西哥总统在官邸招待我父母亲和沈阳杂技团。

8月初,在他已经向墨西哥总统和政府内外的朋友们辞行之后,墨西哥外长找到他,说墨西哥总统9月1日要向议会做咨文,邀请前三届总统,同时邀请他当年访问过的6个国家各派4人作为贵宾参加。这4位贵宾,墨方均指名邀请。指名邀请的中国贵宾,是时任国务院副总理的陈永贵等四位。

父亲答复说,这个时间比较仓促,但他会马上报回。国内外交部很快回电说,这4个人恐怕都不能去。此事要请示中央,在没有得到答复以前,你们不要表态。

这时,父亲已经得知,其他几个国家,包括苏联,受到邀请的贵宾都已接受邀请。在焦急地等待了十多天之后,直到他快离开墨西哥之前的8月下旬,外交部才来了有明确答复的电报:中央批示,这4个人因故都不能访问墨西哥,请婉拒其邀请,将来有机会时再去。

接到这个电报,父亲很失望。但一来这是中央的指示,二来他回国后另有任用,不会再和墨西哥有什么关系了。墨方邀请的贵宾不能前往,对方高不高兴,也不关他的事了。然而,就此作罢,他又心有不甘:因为这样一来,墨西哥方面会很寒心,过去一年的工作,包括毛主席和墨西哥总统埃切维利亚的会见,都可能付之东流。

可是,中央已经批示,外交部已有成命,还有什么价钱好讲吗?当时使馆里所有的人都认为,中央批了,你还能提什么意见?只能服从决定,婉拒墨方邀请。但是,有意见不提,不符合父亲的秉性。他辗转反侧,一夜没睡。最后他决定,尽管中央有指示,外交部有成命,他有意见还是要提。

父亲向国内发回电报说,墨西哥政府邀请的这4个人都不能来,出乎我意料之外,而现在即使他们能来,也来不及了。能不能想个变通的办法?墨西哥既然指名,那我们也可以推荐。父亲向国内建议:推荐黄华代替这4个人访问墨西哥。黄华是签署中墨建交公报的中国政府代表,又是中国驻联合国首席代表,在国际上也有名气。建议黄华来,如果墨方接受,那就皆大欢喜;如果他们不接受,那责任就到了墨方一边,于我们无害。黄华此时在美国纽约,来墨西哥也很方便。

电报发回,国内马上回电同意。父亲于是跟墨西哥方面提出建议,墨方欣然接受,立即让墨西哥驻联合国首席代表办理黄华来访事宜。黄华很快也给父亲打来电话,父亲告诉这位老朋友说,你就来吧,什么都给你准备好了。

8月28日,父亲离任回国,黄华8月29日到墨西哥访问。一回到北京,到飞机场迎接父亲的外交部美大司司长林平说,老熊,你可救了我一命!

后来,周总理见到父亲,告诉他,当时正在开中共十大,忙得一塌糊涂,外交部来文就画个圈,没过细想。——总理画个圈就等于中央批准了。总理对父亲说,后来看了你的电报,你提的意见是对的。

很少有大使敢对已经有中央批准的外交部成命说不的。但是,父亲说,我知道总理,我也知道主席。我觉得你的命令不妥,我就先不执行,我管他是谁,我先提意见。如果我提的意见不当,可以批评,我接受批评。但是争一争,就有可能获得外交上的主动,巩固已经建立的关系和友谊。

妈妈说,父亲这种较真个性,很得罪人。可是父亲秉性难移,只要认为不对,他就要说,即使得罪了谁,也从不后悔。

信 仰

1938年父亲在中央陆军学校七分校(黄埔十五期)。

信仰始终如一,本应是真共产党的真本色。之所以把信仰也列为父亲的“另类”,是因为在当前这个物欲横流的时代,信仰好像不再时髦,特别是你所信仰的似乎在为许多人——包括你曾经的同志——不以为然或弃如敝履的时候,父亲却依然信守自己的信仰而从未动摇,对他所信仰的共产主义的前景的终将实现从未怀疑。因而在这个时代显得“另类”。

其实,印象里的父亲,从没有跟我们说过什么报纸上的那种豪言壮语。有时候拿报纸上刊登的一些回忆革命前辈的文章来对照父亲,竟发现父亲远没有人家“革命”。然而,从父亲身上终于感悟到,“革命”真不是挂在嘴上,刻意去表现出来的。那是一种发自内心的认同,而不为飘忽不定的潮流所左右。

2001年,为纪念中国共产党成立80周年,中央电视台《焦点访谈》栏目组来采访父亲。访谈中,父亲回忆起他1936年12月在清华大学读书时,秘密加入中国共产党的情景。时年82岁的父亲对65年前入党的一幕,记忆得极为清晰,并流利地背诵出当年的入党誓词:“……,牺牲自我,永不叛党,为共产主义奋斗终身!”接着,他讲到宣誓之后,三个秘密党员心里默唱《国际歌》,父亲念出了那句歌词:“英特纳雄耐尔,就一定要实现!”这时,父亲的眼睛闪闪发亮。

父母结婚照。

父母和我们兄妹俩。

父亲的信仰之所以坚定,在于他并不是为了个人讨出路而参加共产党,而是经过了认真的学习和思考,有了足够的理论准备。

虽然从清末民初以来,父亲家族的命运跌宕起伏,但是从来没有到活不下去的地步。作为官宦之家,若为讨个人的出身或前程,父亲并不需要参加共产党。即使在抗日救国的大时代,共产革命也并非他这样人家子弟的唯一选择。可是父亲选择了和被压迫阶级为伍。父亲的选择,决不是盲目的。

从同辈人当年的记述中,或许可以看到父亲年轻时思想发展的脉络。父亲1936年从江苏省立南京中学毕业时,同级学友出了一本纪念册。纪念册中,有同学之间相互的评价和同学们的代表作。一位名叫杨承栋的同学,为父亲写下这样的评语:永远没有退避,永远只有向前,这表示着他具有如何正确而进取的人生观,倘使缺少这,只不过是一个俯拾即是的,脑中装满五车书的所谓“好学生”而已!

由于这进取的人生观,才能取得把握现实的钥匙,打破了纯个人主义狭隘的天地,不迟疑地成为时代斗士的后继者。

这位杨承栋,就是新中国成立以后担任过中共中央宣传部副部长的许立群。不过,在写下这个评语的时候,他和我父亲还都没有加入共产党。

当然,无论信仰多么美丽,达到理想境界的道路都充满曲折和荆棘。彷佛对这一点早有预见,杨承栋—许立群在当年给父亲的临别赠言中,写下这样的词句:我想起爱伦堡的话来了:“一方面是庄严的工作着,另一方面却荒淫无耻”,这两句话道破了现实社会真与伪;善与恶;美与丑;光明与黑暗的两面,你将踏上充满真善美的光明的路呢?抑是踏上充满伪恶丑的黑暗的路呢?倘使你选取了前者,那么一切恶意的攻讦,无耻的袭击都是免不了的,你底一切思想行为都能得到市侩们的喜爱与眷顾,更是必然的事了。但是朋友,我知道你能,你也愿意作到这样的啊!

有这样的人生观,有这样的思想基础,父亲选择为共产主义而献身,应该是很自然的事。也正是因为在上个世纪30年代就经历过这样光明与黑暗的较量,父亲才能坦然面对后来很多的风风雨雨。他不像很多同辈人,对社会和党内的丑恶,要么痛心疾首,牢骚满腹;要么垂头丧气,万念俱灰。他说,他相信历史,相信人民。所以,他从不悲观。

父亲的信仰,也体现在他对毛主席和周总理那一代领导人始终如一的崇敬。他曾对人说,“对自己民族出现的杰出人物不知爱惜,是很可悲的”。在大放卫星的年月里,他反感那种不切实际的浮夸风和个人崇拜,但是当革命褪去光环的时候,他坚决反对不顾历史事实地否定一切。在个人崇拜甚嚣尘上的年代,我家里没有挂过领袖像。而当1980年代以后,“非毛”暗流日益汹涌时,父亲把他和毛主席握手的照片放大,挂到他的书房里。

这就是父亲的“另类”。

这也是父亲的可敬可爱之处。

此文写于2010年