回望那无声的离别– 忆文革中我与王唯真命运的交集

作者:毛众役

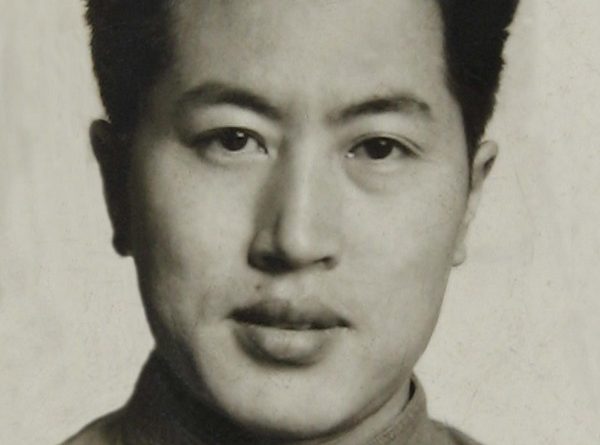

毛众役青年时代留影。

王唯真离开了我们,我是在鲁谷小区的布告栏上看到讣告才知道的。我来到八宝山,看到了他的亲属和社里的许多老同志。在那里,我只能用我的相机留下他那安祥的遗容和众人吊唁的场面,并默默地同他告别。

我是从贵州大学毕业进入新华社摄影部的,并与许多新来的同志一同接受了为期三个多月的摄影培训。结业后,我被分在对外组编译传真照片稿件。上班后不久组里发给我一份学习材料,就是单行本《九颗红心向祖国》,从中我知道了王唯真在巴西身陷囹圄而坚贞不屈的英雄事迹,受到了一次生动的入社教育。

从1966年5月底开始,文化革命的烈火点燃了神州大地。到了8月份,新华社的各级领导差不多都靠边站了,其中不少人还在院内被游街和在大礼堂遭批斗。我因为刚参加工作,对社里的情况缺少了解,所以平时除了上班只是看看大字报。

当时有不少同时参加工作的同志投入了文革报道,有的还因采访红卫兵长征上了井岗山。于是我抱着经风雨、见世面的愿望,向组里提出采访红卫兵的要求。后来我终于配备了一台莱卡相机,并随同清华大学的红卫兵,于1966年12月6日在天安门广场英雄纪念碑前誓师出发,当时的目标是延安。

经过两个来月走走停停的长途跋涉,我们到达了太原。进入1967年,大串联的号召换成了“红卫兵要与工农相结合”。于是我们这支小分队就开进了太原钢铁公司的翻砂车间,一边干活一边交流文化革命的经验。就在这时,上海一月革命的风暴横扫了山西,总社派来报道组反映山西夺权后的新气象,我与报道组取得联系后就参加进来了。

春节后我回到北京时,总社发生了巨大的变化:王唯真已被中央任命为主持全面工作的副社长,各部门成立了名目繁多的战斗队,并且在全社基本上形成了两大派,即革联派和新华公社派。革联派认为十七年来是毛主席的革命路线占主导地位,以红线为主,新华社的干部大多数是好的和比较好的;公社派则认为十七年来是刘少奇的反革命修正主义路线占主导地位,以黑线为主,新华社的干部则是一筐烂西红柿。我经过一些观察与思考之后加入了革联。

不久,社内两派在“二王”问题上的对立和斗争日趋激化。所谓“二王”,是指王唯真和另一位副社长王敏昭。当时公社要把王唯真打成叛徒,同时要维护曾表态说“公社小将很可爱”的王敏昭;革联则支持王唯真的工作,同时揭发批判王敏昭的问题。革联为此组织了一批成员来调查研究“二王”问题,我就是在这个时候开始同王唯真有了接触,并得以了解他的个人经历与家庭概况。

王敏昭当时因为多种原因住进了解放军总医院。革联派人给他办了出院手续,把他接回社里进行揭发批判。后来听说他被北京卫戍区监护起来,从此没有再见到过他。

在“二王”的问题上,公社对这样的结局显然不满,终于发生了派人绑架王唯真的“一二·四”事件。那是1967年12月4日晚上,当时一些逗留在摄影部的同志突然接到电话说有人到王唯真家中绑架他,让我们去解救。于是我们马上到交通组乘坐一辆大轿车赶到皇亭子大院王唯真家,结果发现这时整个事件已经平息。据了解,当时绑架者来势汹汹,破门而入,把王唯真从家中揪出,并从三楼拖到楼下。就在此时,他们遭到大院群众的阻止,他们开来的吉普车轮胎也被人放了气。后来我在传达室看到有几个被扣住的小青年,一些家属孩子要进来揍他们,被我们拦住了。听说那晚还扣了几个绑架者的工作证,而多数绑架者则翻墙溜掉了。“一二·四”事件使新华社业务的正常运转受到了威胁,所以没多久中央派军管小组进驻了新华社。

文化革命转眼之间进入了1968年。在军事管制之下,社内两派终于实现了联合,并成立了大联合总部。为了解放文革初期靠边站的社级领导干部,在大联总里面成立了若干个帮干组,由原来两派的成员组成。王唯真也成为了帮干对象,我在此时进入了王唯真帮干组,印象中一共有八位成员。

在帮干组内,王唯真必须对自己的全部历史和全部工作进行彻底交待,说得好听一点这是审干,其实就是变相审讯。当时王唯真被没完没了的追问搞得筋疲力尽,许多在大字报上散布的谣言也都被拿来要他老实交待。他虽然经历过巴西炼狱的严刑拷打,在敌人面前毫不示弱,但在自己同胞的所谓“帮助”面前,却只能忍受极度的委屈与苦恼。我当时曾担心他承受不了太大的精神压力,对他虽然同情,却又帮不上忙,只能在会下劝慰他“一定要挺住,事情总会水落石出的”。常言道:牢骚太盛防肠断。其实,牢骚若是不发出来也是要断肠的。文革中共和国的元帅陈毅被打成了“二月逆流”黑干将,从此被取消了发言权,数年后因肠癌去世。而王唯真后来虽也患上肠癌,但由于文革结束,整个形势在逐渐扭转,他保持了乐观的精神并且颇通医道,终于战胜了癌症,重新走上工作岗位,此乃后话。

当时大联总的其他帮干组已经陆续地结束了工作,只有我们这个组落在后边,因此军管小组要求我们尽快整理出一个材料交差。由于组内的分歧很难统一,最后由芮英杰(原新华公社成员)整理的一份材料,经过一场争论之后勉强通过。其实,这份材料中仍然保留了一些所谓“疑点”,足以说明有些人不甘心把王唯真解放出来。我竟然被指定在大会上宣读这份材料,也不知军管小组是何用心。这份材料的宣读引起了原革联群众的不满,而王唯真帮干组的任务也就到此结束了。

我再次听到关于王唯真的消息,已是1970年庐山会议后在新华社大礼堂开展批陈整风的动员大会上。会上宣布陈伯达是“5·16反革命集团的总后台”,而“坏人”王唯真则是“陈伯达在新华社的代理人”,礼堂两侧还挂着林副统帅“要把5·16分子统统挖出来,一个也不能漏掉”的指示。

这一次我的命运再次与王唯真交集,只不过他是作为新华社的“5·16匪首”,我则是作为“5·16匪徒”而受到审查。因为此时此刻,原来革联里一批保王唯真的成员都被作为“5·16匪徒” 陆续被办了不同级别的学习班,其中许多人被隔离检查,不许回家。头一回享受具有中国特色学习班待遇的我,一个人同时被四个人轮番训话。开始他们倒也和气,我尽量回答和交待自己在运动中的全过程。

有一天我看到摄影部三楼挂出一张大字报,题目是“毛众役反对林副统帅罪该万死”,署名者是戴纪明和胡颖。我一看,原来讲的是我在王唯真帮干组时的一件事。当时在九大之前组里有一次在学习会上讨论新党章草案,由于我觉得林彪的身体不怎么好,而且党章又不是什么临时性文件,因此不适合把他作为接班人写入党章,于是我在发言中就说把林彪作为接班人写入党章是不合适的。当时戴纪明是帮干组原革联成员的召集人,在会上对我的看法并没有提出任何意见。其实我当时还不是什么党员,不知道为什么要让普通群众参加讨论新党章草案,竟然引出了一场荒诞的闹剧。

当时摄影部在三楼会议室,专门召开声讨我所谓“反对林副统帅”的大会,我看到与会者都是在应付差事,而且也没有让我开口,几个人发过言后就散会了。会后学习班召集人要我交待是如何反对林彪的,我实在没有任何资格也找不出任何理由来反对林彪,除了欢迎大家揭发批判之外无话可说。林彪自我爆炸后,仍旧是同一伙人,竟然又要我揭发林彪的罪行,并同他划清界线。这可是真够笑话的,我自然毫不担心与林彪划不清界线。生活里确实就有这样的黑色幽默。

我的学习班曾经三移其地:开始是我所在的办公室,接着是在国际组的库房,然后从摄影部办公楼转到我住的集体宿舍,最后是到摄影部底层照片生产车间接受工人再教育。我在宿舍学习的阶段最久,当时四位训导员每周来访一次,训话半小时左右,我每次都是以沉默作为回答。

有一次军管小组副组长张政德亲自出马来到寒舍,要我交待揭发新华社“5·16反革命集团”,并说若是我想通了,材料就会象打开自来水龙头一样哗哗地淌出来。我对他说:“我在新华社参加这么久的运动,从来没听说过有什么‘5·16’。如果真有的话,请你找出一个来让我开开眼。”我对张政德并不了解,但他给人的印象还不错,不像张纪之作为新华社负责人到大民大会堂参加活动,周总理问他国内外有什么要闻,竟然一问三不知。总理对他说:我们到这里是为了工作,不是为了吃饭来的。至于军管第一副组长甄文君,他竟会让人把从吴冷西家里抄来的贵重礼品酒送到社卫生所,然后自己再借着去看病的名义把酒领走占为已有,这种“马列主义者”可真是不多见啊。其实,对于那种另有企图的人来说,新华社并不见得是一块能通向中央或由此致富的跳板。

我在进了学习班之后,就没再听到任何关于王唯真的消息。但是我根据过去对他的了解,认定即便他再次被审查或者扣上什么样的帽子,事情都总会有搞清楚的一天。虽然我在被办班的初期,心情浮燥、焦虑,不知何时才能看到“遂道的出口”,但是同王唯真在帮干组每天所受到的疲劳轰炸相比,我所受到的这点委屈,实在算不得什么。

我逐渐地静下心来,每天看书学习,并且练习气功。有些人不愿看到我去图书馆借书或到礼堂看电影,于是我的工作证被没收了,因此,在我去车间干活之前就不能再进入工作区。后来据说中央否定了有“5·16”这么个组织,新华社的“匪首”和“匪徒”也随之成为子虚乌有的笑话。我两年左右的学习班生涯,最终是在照片制作车间结束的。

有那么一句话可以总结这次运动:运动来了,网大眼小,一个也跑不了;运动完了,网小眼大,一个也剩不下。我虽然没事了,却发现:再也没有谁来为这一场搞了好几年的运动做个交待。也许这应了成都宝光寺的那句话:天下事了又未了,何不以不了了之。

我回到编辑部上班了,日常工作也回归到正常轨道上来。再遇见王唯真时已是文革结束很久了。他在社纪检工作,精神状态相当不错,他对我的工作也很关心。有时遇到他骑车到社里来,只能互相打个招呼,来不及交谈。后来午餐时在食堂碰到他,一起坐下来在饭桌旁聊聊。他说他最近到中纪委协助工作,是因中纪委从中央各部委纪检组抽调一批老干部协助查办大案要案。他说这次中央决心很大,因此他很有信心。后来我再次在食堂遇到他时,他已经对案件的复杂性和严重程度有了体会,告诉我:那是个上下串通、内外勾结、盘根错节的大案。这次谈话是他在1988年离休前同我的最后一次交谈。后来我曾打听过他的情况,得到的回答一直都说他的身体还不错,真想不到他突然就走了。

语云:多难兴邦。世界已经进入21世纪,大国崛起,中华民族巍然屹立在世界的东方。我们作为经历过文化革命的一代人,早已走出了往昔的阴霾,展望未来,充满了无限的希望。王唯真虽然走了,但作为我的一位忘年交的同志和兄长,他那真挚而亲切的容貌将永远留在我的心上。

作者简介:1942年沈阳出生,1965年从贵州大学英语系毕业,分配到新华社摄影部对外组。摄影部高级编辑,中共党员,2002年退休,曾任摄影部研究室主任、《摄影世界》杂志主编以及驻联合国分社摄影记者。

2008年写于北京