在清凉山成长

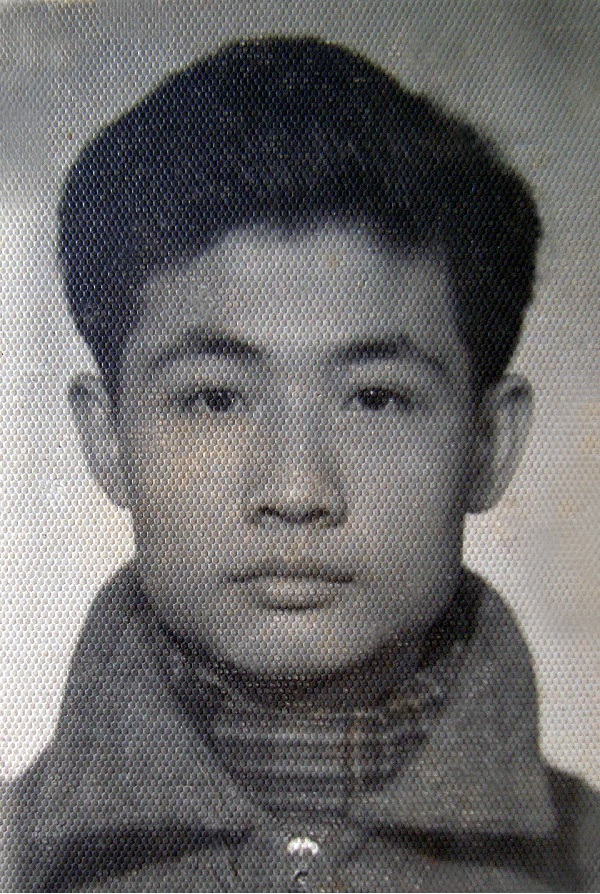

作者:王唯真(1923年3月——2006年5月)

图为:王唯真当年在延安清凉山

延安时期的清凉山,是《解放日报》和新华社的住地,也是广播电视部最早的编辑部门所在地。我有幸在那里学习、工作了六年,度过了难忘的岁月。

那是一九四一年八月初,延安“毛泽东青年干部学校”(当时简称“青干校”)干部科通知我说:博古同志向校长冯文彬同志提名调我去《解放日报》任美术编辑。我大出意外。能到党报工作,对于一个青年共产党员来说,是多么难得的事情,尤其是在战争和社会大变革的年代。同学们都向我表示祝贺。事后我才知道,这是我的老师、解放出版社的美术师杨廷宾推荐的。当时我在青干校的“戏剧班”学习和工作,这个班同时是“青年艺术剧院”的前身延安“青年剧团”,我在剧团参加演出兼做美术工作。杨廷宾同志曾受聘来教我们绘画,在那里认识我。

我带着全部行李(仅一个小背包),来到清凉山东侧半山腰的一个土窑洞里向《解放日报》总编辑杨松报到。当年我十八岁,一身稚气。杨松热情地接待我,问了我的身世,知道我是菲律宾华侨,父亲是报界同行,很高兴。他告诉我说,第二次世界大战爆发后,特别是希特勤进攻苏联以来,大家对欧洲战局的发展很关心,应读者要求,《解放日报》配合战局报道,经常刊载一些战争发展形势图和其它插图,负责报纸美术工作的张谔忙不过来,所以调我来帮忙,将来适当时候可以转做新闻工作。杨松留我吃了午饭,然后把我介绍给张谔。

张谔是我国著名漫画家,经常在重庆《新华日报》发表刊头漫画,寓意深刻,深得读者好评。他的性格幽默开朗,对同志很亲切,在他指导下工作,我感到很愉快。当时《解放日报》绘制的战争形势图,有的直接登在报纸上,有的印成单张随报附送,供读者存查。

同年秋,我因工作关系认识了吴文焘,不久,他准备调新华社任副社长。文焘同志知道我懂点英语,问我愿不愿意到新华社工作,我欣然同意。他当即向博古、杨松提名调我到新华社英译组,得到他们的同意。于是,我带了介绍信,来到清凉山东沟西侧的新华社办公大窑洞,向新华社翻译科正、副科长丁拓、陈龙和英译组组长陈适五报到。《解放日报》美术编辑,另调我在青干校时的同学谭天同志来接替。

踏进新华社,立刻感到一股如同打仗一样的紧张工作气氛。这种气氛是夜以继日(没有星期天、没有节假日)地高度紧张地持续着的。感人最深的是电台抄报员同志们,为了保证党中央能及时掌握正在紧张进行的第二次世界大战各战场战局的发展和变幻莫测的国际形势,他们以高度自觉性和责任感坚守在岗位上,不停地抄收外国通讯社用机器高速发出的新闻电讯。当时的场面是这样的:“上阵”之前的男女青年报务员们,手里都握着一把精心削好的铅笔,铅长半寸以上。为什么呢?因为当时延安既没有圆珠笔,也没有自来水笔,只有毛笔、沾水钢笔和铅笔。要抄下外国通讯社用机器高速发出的新闻电码,用毛笔和沾水钢笔是不可能的,只能用铅笔。为了免除抄收过程中削铅笔的麻烦,所以每人都要拿上整把的铅笔,又因为铅笔抄写时消耗很快,所以每支笔要把铅心留到半寸以上,否则不够用。报务员一戴上耳机“上阵”,就专心致意地随着“嘀嘀嗒嗒”的讯号飞笔抄写。当时清凉山抄收的外电,绝大多数是英文稿。那些英文稿,都采用国际通用的省字法,可以在电文中省略一些单词和字母,这样,每个英文单词平均约五个字母。当时日本同盟社的英文电报发得较慢,每分钟约发三十多个单词、一百五十多个字母。美联社发得最快,每分钟约发四十多个单词、二百多个字母。就是说,报务员同志最快时每秒钟要抄下三个以上字母。这样的速度,不要说抄写,就是要准确分辨字母音讯,也不是容易的事情,何况报务员要在连续几小时中抄写,更谈何容易。然而这项近于不可能的、被后来到清凉山参观的外国人誉为“难以想象”的高难技术,终于被清凉山时期新华社的第一代报务员拿下来了,这不能不说是清凉山的一大奇迹!当然,这种速度起先并不是所有报务员都能达到。最初时候只有几个尖子能做到,但经过反复锻炼,越来越多的报务员相继做到了。当时电报发得最慢、最容易抄收的是塔斯社电讯,报务员用英文打字机就能抄下来。但当时抄塔斯社的电讯不多,除有重要文告(如斯大林演说、命令、政府声明和《真理报》社论等)外,每天只有几千字。

清凉山的第二奇迹是新华社英文翻译组的“破译天书”。不难想象,报务员同志们高速抄下的外电,字迹自然是很难辨认的。况且常常由于高空电离层变化的干扰,错抄、漏抄的现象难免发生。英文译电组同志们的第一道工序(也是最难的工序),就是要把那一张张象乱麻加豆芽的“天书”读懂,对抄错抄漏的地方加以识别、猜补,尽可能恢复电文原貌,才有可能进行第二道工序:准确的翻译。对于无法辨认、猜补的字句,只好在译文中注明。这里所说的“猜补”,并非无根据的乱猜,而是根据上下文的文意,去猜补一个或几个错漏的码字,或根据事态的发展和参照其它通讯社对同一消息的报道,去猜补某些单词和短语。至于成句的错漏,那是不能随便臆猜、臆译的。英文组同志为了破译“天书”,经常互相切磋,并请教在这方面最有经验的陈龙、陈适五等。他们有时候还跑到电台观察报务员的抄报情况,摸索他们的抄报规律,注意不同报务员的字迹特点,经过一番过细的探索和艰苦磨炼,起先令人望而生畏的“天书”破译工作,逐渐变成英文组同志们一项“攻坚”的乐趣。

我刚到英文翻译组的时候,陈龙、陈适五很照顾我,把最容易译的塔斯社稿分给我译。我一方面学习译英文电讯稿,空余时间常到广播科的办公桌阅读汇集在他们桌上的各外国通讯社译稿,因为当时世界大战已发展到一个重要历史关头:日本有可能向英美开战。这一动向,举世瞩目。但日本究竟会“北进”配合希特勒进攻苏联,或“南进”攻占英法荷在东南亚的殖民地?这个问题,全世界猜测纷纷,清凉山上《解放日报》和新华社的同志们也经常在探讨,一时拿不准。

十一月下旬的一天晚上,军委作战部在王家坪山脚下的平房会议室讨论日本将会北进或南进的问题,邀请新华社同志前去介绍外电的分析估计。当时陈笑雨在广播科负责编写国际新闻,他带我一起去参加会议。我们向作战部同志介绍了近半月来外电在这方面的揣测情况,总的说,估计日本将北进或南进的看法各占其半。使陈笑雨和我感到惊异的是,会议主持人在总结发言中竞作了如下判断:“看来日本会南进,为时不远了!”时隔不及半月,一九四一年十二月八日,日本果然偷袭珍珠港,实现“南进”,令人深感延安军委作战部真是“料事如神”。

王唯真在晋察冀的绘画作品:《紧张的工作》

一九四二年夏秋之间,我从英译组调到广播科工作。当时的广播科,同翻译科一起,挤在清凉山东沟西侧靠南的一个大窑洞里。窑洞宽近四米,长近八米,内有三对木桩支撑着以防倒塌。窑洞里摆着六张方桌子(每张方桌子是由两个小长方桌子拼成的,这样既可以共用一盏小油灯,又可坐四个人),英文译电组占两张,中文译电组占两张,日文译电组占一张,最里边靠北的一张是广播科的桌子。

我从英译组调过来之前,广播科的正式编制只有李伍和陈笑雨。秘书陆果木也兼一部分编稿工作。他们的工作量很大,每天要编发三类文字稿:第一类是发给敌后各根据地报纸的国内外新闻和文件、社论的摘要等,约五千多字;第二类是发给陕甘宁边区各专区小报的新闻摘要,约一千多字;第三类是发给重庆《新华日报》和大后方各地的专稿,字数不限。上述文字稿的第一类稿,篇幅略为增加之后兼作口播稿用。由于工作量很大,广播科的编写工作夜以继日地进行,白天主要摘编《解放日报》的国内外新闻和社论文章等。夜间,主管国际新闻的陈笑雨还根据外电,直接编发一些时间性较强的战报。

随着太平洋战争的爆发,标志着决定人类命运的第二次世界大战在东、西两半球全面展开,敌后根据地的读者,对国际新闻的时效,要求格外迫切。加以我国战场的战事重点,逐渐转为以敌后战场为主,我八路军、新四军抗击日伪军的数量,大大超过国民党军队。形势要求新华社的发稿工作做适当调整。这样,大约在一九四二年冬,为了提高时效,广播科的第一类稿和口播稿,改以夜间工作为主,并直接根据外电编发全部国际新闻和部分直接编发我前方来稿。由于当时编发国内稿政策性要求更强,陈笑雨转为负责编写第一类稿和口播稿的全部国内新闻(包括解放区、游击区、陕甘宁边区和蒋管区新闻);我负责编写第一类稿和口播稿的全部国际新闻(主要是二次大战的军事、政治、外交动向的新闻和评论);科长李伍除协助吴文焘领导广播科工作外,重点负责第二类和第三类新闻的编发工作。

广播科的夜间工作是高度紧张的。李伍、陈笑雨和我,通常在晚七点上班,工作到凌晨两点多,因为来自全世界和国内各战区的新闻,都要到深夜才能收译完毕。这些新闻来源包括:陕甘宁边区、各根据地和蒋管区的我们的记者采写的新闻,以及苏联的塔斯社、美国的美联社、合众社,德国的海通社,意大利的斯蒂芬尼社、日本的同盟社、国民党政府的中央社等。每昼夜选译出的稿子平均约一百五六十篇,约合中文七万字左右,工作是非常紧张的。我们必须用很快的速度,把上述译稿全部过目一遍,见到错字就改,见到疑问即退交译者重查原文,边看边分类标题,快速地从中选编重要新闻(全部是一气写下来,根本没有时间拟初稿和抄写),然后赶紧登记在送稿本上,由提着马灯的通讯员跑送清凉山西侧的《解放日报》编辑部,供编报纸和参考消息用。吴文焘通常值下半夜的班,从夜里十二点到早晨七点多。在这段时间内,他把陈笑雨和我编写的第一类稿(每天约二十条,八千字左右,国内新闻略多于国际新闻)逐条仔细审阅定稿,然后审阅第二、笫三类稿,边定稿边交给中文译码组的同志译成码字。晨七点左右,编写的中文原稿送给博古同志过目。博古阅稿极为迅速,不到二十分钟就能阅完。因为稿件经吴文焘精心审阅后,文字上一般不会有什么问题,至于政策和提法上的个别差误,博古都能及时发现。经博古阅完稿件的码字随即交电台播发,中文原稿同时由通讯员骑马急送王皮湾口播台交播音员播出。

广播科编发的消息,无论国内或国际新闻,起先写法都比较简单,多为简讯,很少综合分析。写了半年多之后,我对自己的写法很不满意。看到外国通讯社常发一些综合述评性稿件,心想:外国通讯社能做到,新华社也应能做到。于是,我开始积累各种国际资料,加以分类剪贴,写些笔记,做些备查卡片。日积月累,我逐渐培养出了独立观察分析国际事件及其发展动向的能力,并以我们的立场观点,运用新闻的笔法,加以概述、分析和作适当的评论。这一做法,得到了同志们的肯定。记得在一九四四年初的一次业务工作小结会上,陈笑雨说:“唯真同志对问题的追根究底精神,留给我很深的印象。他自己积累资料,写成战局和政情综合分析稿,这点对我启发很大。我想,我们既然在国际报道上能做到这点,在国内报道尤其是大家最关心的国内军事报道上,也一定能做到这点,只不过是以前我没有试过。现在我打算试一试。”就这样,陈笑雨成了开创新华社军事综合述评稿的第一个记者。后来,他到前方去,以“司马龙”的笔名发回许多很有份量的军事述评稿,受到国内外读者的好评。

吴文焘主持新华社工作,始终勤勤恳恳,一丝不苟。他的专长是国际问题和对外宣传。到新华社之前,曾经主编对外宣传的英文刊物《中国通讯》,并翻译过西方著名军事评论家马克·卫纳写的评第二次世界大战的一系列文章,在《解放日报》上发表。他中、英文都很好,待人随和、作风严谨,审稿时把关很严。他要求新华社的新闻电讯,文字一定要精练,内容要浓缩;要求编辑努力提高写作技巧,练基本功;为了适应口播和使广大群众更易接受,吴文焘还为新华社新闻的全部口语化作了重大努力。我最初文字比较欧化,就是在他的帮助下纠正过来的。

多年后王唯真回到延安,与当地乡亲们合影留念。

一九四四年十二月底,为适应抗日战争形势发展和宣传的需要,中央调陈克寒到新华社,以加强新华社的工作。一九四五年二月,广播科改成编辑科,陈克寒任科长;八月,任新华社副社长。

广播科改成编辑科,是新华社业务建设的一个重大变化。至抗战胜利前后,编辑科除陈笑雨和我外,还陆续调进来不少同志,我记得有林朗、邵红叶、黄操良、蒋齐生、沈建图、陈庶、郑德芳、杨述、韦君宜、张纪明等约十余人,分属国内、国际、英播、口播四个组。他们都是我党从事新闻工作多年的干部,大大加强了新华社的编辑力量。

陈克寒要求严格、勤于思考,组织能力和业务能力都很强。他到新华社后,很好地贯彻了中央意图,实现了新华社在宣传方针上由面向解放区到面向全国、面向世界的转变,加强了对国内和国际问题的调查研究,加强和改进了军事报道和述评新闻的写作 (按:日本投降前后,海外进步报纸有的已直接抄收和刊载新华社的新闻)。抗战胜利后,正是在进一步加强调查研究的基础上,我运用平日积累的国际问题资料,写了一系列长篇述评和专论,如《南洋殖民地人民的胜利》、《印荷谈判经过》和《菲律宾的“独立”》等,在《解放日报》上发表。我还从华侨报纸上寻找材料,摘编成一些新闻,揭露美国重返菲律宾后,在国民党驻菲人员配合下镇压华侨爱国民主活动的行为。陈克寒在编辑会议上肯定了我这种“开辟稿源的主动精神”。

一九四六年夏,为了对付国民党的进攻,迎接即将开始的人民解放战争,党中央决定对新华社和《解放日报》进行改组与调整,重点是加强新华社,把原《解放日报》编辑部的一些主要部门及其干部合并到新华社,新华社原有的编辑科各组扩充为部。这时,新华社集中了当时解放区和从蒋管区来的大批优秀新闻干部,真是人才济济。为了揭露蒋介石发动全面内战的阴谋,延安归国华侨联合会委托我写一篇《告侨胞书》,此文写好后在延安新华广播电台用广州话、闽南话和国语三种口语播出。这是延安广播电台第一次对华侨播音,也是我生平第一次参加播音,感到既兴奋又光荣。

十一月下旬,鉴于胡宗南军队即将大举进犯延安,新华社、《解放日报》组织第一次疏散,编辑人员大部分撤退到瓦窑堡附近的史家畔战备点,只留下四分之一的同志在清凉山坚持工作。国际部留下了吴冷西同志和我,包下了新华社和《解放日报》每天全部的国际新闻,工作十分紧张。由于播音员大部撤出,只留下于一同志。有一次,她身体不好,在钱家楣同志从瓦窑堡返回延安之前,我协助于一同志播音两次。一九四七年二月,我因爱人临产,到瓦窑堡协助护理,从而离开了长期战斗和生活过的清凉山;三月,随廖承志社长东渡黄河。

此文刊载于一九八六年十月出版的《新华社回忆录》