世事无常人言殊 长河有泪洗忠坚 — 我印象中的王唯真

作者:梅 开

梅开于文革中。

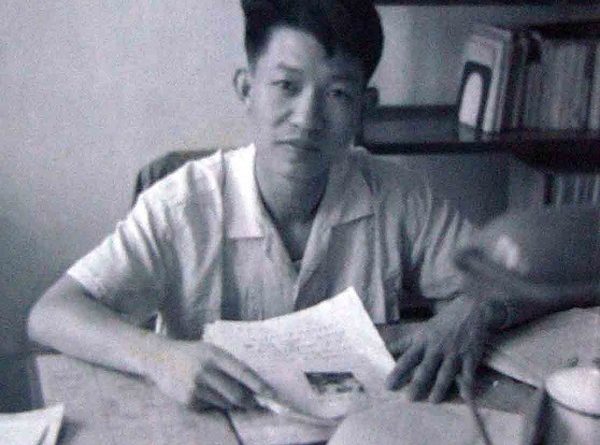

王唯真因病逝世转瞬几近一年,回想我与王唯真的交往旧事,事事犹在眼前,心里仍有一些莫名的悲凉与惆怅。据我所知,二十多年前王唯真就患了癌症,但每次见到他,他总是一副精神抖擞、毫不在乎的样子。他对待疾病,就象对付任何敌人和困难那样,一律从容不迫,毫不畏惧,在精神上他要压倒敌人而绝不被敌人所压倒。他久病自成医,学了一些治病方术,还自我发明了一些小窍门,为自己治病也为他人治病。他用自制的耳部测诊仪,为不少病友祛除了一些稀奇古怪的病痛。他是一位充满激情、热情且豁达大度的人,尽量把困难留给自己,把希望送给别人;把痛苦留给自己,把温暖送给别人。每当问到他的身体状况,他总是毫不介意地说:“没什么,我很好。” 偶尔还要伸出自己的胳臂强而有力地加以证实。在寒冷的冬季,他仍身穿一袭单衣,甚至还要挽起袖子走路,仿佛体内有燃烧不尽的能量与火焰,丝毫不像一位年逾古稀且身患绝症的病人模样。他是一位天性乐观主义者,走得也很安祥利索,没有给亲人留下任何拖累,没有给组织增添什么麻烦,真是“至死不改英雄色,昂首阔步走到头。”

王唯真大我十四岁,当我还在襁褓中,他即以一个怀抱爱国之志的热血少年,远涉重洋、跋山涉水直奔革命圣地延安,投身抗日斗争的烽火;当我大学毕业到新华社参加工作时,他已是新华社屈指可数的老革命、老干部、老记者之一。“文革”之前,我与王唯真虽然同在新华社工作,但分属不同的编辑部门,没有任何实际工作接触,彼此互不相识。1964年“巴西事件”爆发,王唯真的名字家喻户晓,我才知道新华社有这么一位英雄人物。如果没有文化大革命,我与他也许会终身擦肩而过,正是因为有了十年文革灾难,鬼使神差地把我们裹挟在一起,才使我们得以相识、相知四十年。

1966年,文化大革命的风暴席卷全国,全民被逼疯狂,陈伯达、江青、王力一伙亲自到新华社煽风点火,陈伯达派出亲信率领文革工作组到新华社“横扫一切牛鬼蛇神”,新华社自吴冷西、朱穆之以下的各级当权派先后被拉下马,王唯真因刚刚经过巴西事件的生死考验,被历史推到了新华社的领导前沿。然而,王唯真终究是一介书生,他一贯率真耿直、心无城府,在那反复无常、风云突变的阶级斗争年代,他很难应对那些黑白不分、人妖颠倒的局面。王唯真从上台的第一天起,实际上担当的就是新华社“消防队长”的角色,他所面临的“大火”,根本扑不灭;他不仅未能带领新华社的同事们从大火中突围出来,且多次惹火上身,烧着了自己。

对于王唯真,大家看得清楚:第一,他不是一个背信弃义的人,他不可能靠造反起家,踩着别人的肩膀往上爬,他对昔日的社领导天然划不清界线,总是温情脉脉地对待“走资派”;第二,他是一个心直口快、口无遮拦的人,对那些翻手为云、覆手为雨的人和事,总要旗帜鲜明地表示不屑。某干部被无端地诬陷为“叛徒”、“特务”,他敢于毫无畏忌地为之辩诬,甚至亲自到被诬陷的干部家里安慰和鼓励。第三,王唯真胸怀坦荡,坚持党性原则,不会也不甘跟着中央文革领导小组及其代理人的指挥棒瞎转。

当社外红卫兵强行要求进驻新华社总值班室,王唯真坚决加以抵制;当王力指派一批来路不明的人充当新华社特约通讯员到全国各地煽风点火,引起不少省市党政军机关一片混乱,他得知后立即上报中央文革,要求召回这批人并果断地收回他们的证件。凡此种种表现,使王唯真深陷泥潭:他既不善于领会中央文革领导小组的“意图”,又不能“取信”于新华社内部的造反派。为此,上面指责他是“占着茅坑不拉屎”,下面批判他是新华社“文化大革命的绊脚石”、“保皇派的黑后台”。因此,临危受命的王唯真,很快就左支右绌,疲于奔命。他竭尽心力维护新华社的正常工作秩序,自己却难以挽回地日益陷入更加困难的局面。

我与王唯真出身、背景、资历、地位相差悬殊,非亲非故,素昧平生,本来毫不相干,后来怎么会被裹挟在一起呢?这就要从我在“文革”初期的一些鲜为人知的社外遭遇和挫折谈起。 1966年6月,“文革”狂风乍起,我当时正在首钢搞“四清”扫尾,代理首钢研究所“四清”工作组组长。北京新市委派出文革工作团进驻首钢,我立马被打成“北京旧市委”的“假四清” “政治扒手”、 “反革命修正主义走卒”,被隔离审查达一个月之久。7月中旬以后,我又以“解放战士”的身份出任北京新市委派出的海淀皮件厂文革工作组副组长,进驻该厂“抓革命促生产”,稀里糊涂忙了一个多月,结果又背负着“把轰轰烈烈的群众运动打下去”、“执行资产阶级反动路线”的罪名,于8月底被迫撤出工厂。9月份北京新市委把我们这些被赶出门的各路工作组头头集中起来学习整顿,到了十月份,我们这些“三不管”的人们便纷纷自我救赎,自行脱离北京新市委的羁绊,回到各自原单位。当我终于回到阔别一年多之久的新华社时,新华社已是“城头变换大王旗”,原来我所熟悉的领导干部,一个个都早已被打倒靠边站,有的还进了“牛棚”。我心里一片茫然、一派凄凉。

1966年夏秋,新华社在文革风暴中所发生的种种闹剧,我因置身社外,未亲临其境。10月份回社后,我怀着“待罪之身”心有余悸,仍想继续置身新华社运动之外,以免招惹无妄之灾,加上当年10月至年底,我正处在谈婚论娶的热情之中,因此更想落得逍遥。直到1967年1月,新华社发生“1.20夺权事件”,新华社围绕对待文革工作组是“批”是“保”,逐渐出现了两派观点,我才由此逐步卷入新华社运动之中。

开始,我积极投身批判“资产阶级反动路线”,一则想以此实际行动洗刷我在社外“执行资产阶级反动路线”的污名;二则,也想向公众表明,我不是一个明哲保身的胆小鬼。1967年2月,《红旗》杂志发表社论《必须正确对待干部》,于是,我乘势在摄影部向一帮小青年鼓吹对干部只“革”不保只能算半个造反派,不是彻底的革命者,只有对干部敢“革”又敢保才是“真正的造反派”,要敢于承认新华社干部的大多数是好的或比较好的,尖锐批判文革工作组污篾新华社干部是“一筐烂西红柿”的谰言,指出这就是资产阶级反动路线“打击一大片,保护一小撮”的典型表现。我还引用伟人“水至清则无鱼,人至察则无徒”的名言,批判那种不问黑白、打倒一切的观点,为敢革敢保寻找理论根据,为我身边的一帮年轻人寻找转弯的台阶。

在我的引领下,摄影部不少年轻人逐渐转变原来一味造反的立场,开始与我一起公开保护干部。我们不敢公开保吴、朱、王,但可以公开保护大多数干部,我公开保护的第一人是杨XX,继而是黄XX、谢XX、陆XX,虽然这些人并没有因为我们的努力而在命运上有什么实质性的改善,但我们的行动毕竟使当时一些受屈、受虐的人们感受到了精神上的些许慰藉和温暖。后来,在关于新华社十七年中到底是执行红线为主还是执行资产阶级黑线为主的辩论中,我又坚持红线为主,坚持认为干部大多数是好的或比较好的。

随着两派观点越辩越激烈,人们逐渐失去理智,党同伐异、非友即敌,从对新华社干部整体争论逐渐转化为对具体人的争论,进而又引申出对王唯真的争论,斗到后来有人公然指斥王唯真是“大叛徒”。这一下,我被深深激怒了,我认为巴西斗争结束不过两年,真实纪录巴西抗暴英雄事迹的通讯《九颗红心向祖国》一文墨迹未干,王唯真是巴西对敌斗争的核心人物之一,九人胜利回国被作为民族英雄对待,现在竟有人为一己之私颠倒黑白,诬蔑王唯真是叛徒,这不仅仅是关系王唯真个人的政治名誉与前途,更是公然为巴西反动当局张目,是玷污祖国尊严、损害中华民族形象的犯罪行为。

因此,我积极为王唯真辩诬,组织观点相同的人用大字报为王唯真消毒,凡遇见有损王唯真声誉的大字报、大标语,我们就大书特书“祖国尊严不可侮!”“民族英雄不可辱!”“九颗红心心连心”“诬陷王唯真没有好下场”等等标语加以覆盖。在那个混乱的年代,两派围绕王唯真的尖锐对立越演越烈,几乎不可调和,不论各自的主观动机如何,其客观效果都是把王唯真一步步逼向绝境。王唯真在上下挤压、内外夹攻下,精疲力竭、心力交瘁。为扭转危局,他不得不多次向中央提出辞职。

我与王唯真首次见面,时间大概在1967年11月前后,地点在王唯真家里,背景就是得悉王唯真提出辞职的讯息,我与一些保王派们连夜赶往他家打听原委,陈述利害,力劝他打消辞职的念头。在此之前,我与王唯真未曾谋面,现在说起来,有点匪夷所思,有人可能不信,但当时真实情况就是如此。我的坚定保王立场,鲜明保王态度,没有受任何人指使,更没有王唯真授意,完全出于自我认知。当时自以为是出于良知和信义,现在冷静想想,也确实带有很大的盲目性与幼稚性。后来有人封我为“保王司令”,有褒也有贬,我自觉自动与王唯真的命运纠葛在一起,并为此付出了沉重的政治代价,是耶?非耶?我至今还是有些想不明白也说不清楚。

那次会面确切情形我已记不清晰,只记得我们问他是不是中央有人暗示要他辞职,他说不是。从他的表述中我了解到:第一,他在工作中感到一些当朝人物朝三暮四、文过饰非、罪责下卸,他独自应对相当困难;第二,在对待新华社群众运动上,他强调虽然自己对两派一视同仁、不偏不倚,但派性使部分群众在运动中失去理智;他不在乎对他个人名誉的贬损,并逼他下台,但他反对不顾党和国家的利益,把严肃的政治斗争变成泼污水的行为。他反复声明,从新华社整体利益出发,为避免两派矛盾进一步激化,他只有牺牲自己以顾全大局。

话虽已至此,我还是力陈共产党员在困难面前提出辞职是一种罕见的危险举动,对上有负毛主席、党中央的期望,对下有负广大群众的信任,对自己是不负责任、自取其辱,对新华社两派斗争是扬汤止沸、火上浇油。王唯真反复地对我们说:“我堂堂正正做人,经得起历史的检验,我对毛主席问心无愧……”经过我们一番大帽子“劝戒”,他仍然不愿明确表示收回辞职的念头,只是对我们的信任和劝慰表示感谢。此后,我与王唯真还有过几次类似接触,彼此增加了了解和信任。鉴于当时社内情况复杂、局面混乱,王唯真的座车几次出现险情,我们深为王唯真的安危担心,提醒他要防范不测,王唯真似不以为意。当年12月4日深夜,王唯真果真遭人绑架未遂,其前途命运确实令人担忧。

不久,新华社便传出要实行军事管制的消息。当我向王唯真打听虚实时得知,那是他12月6日在人民大会堂开会时向周总理提出的建议。12月下旬,以张纪之为首的军管小组果然进社了。当时我们满心欢喜,由衷地欢迎军管小组的到来,以为新华社从此可以天下太平,王唯真也能安心工作了。军管小组进社后打出的口号是“支左不支派”,但既然“支左”,怎能不支派?它所支的“左派”当然只能是当时的造反派,而不可能是“保皇派”。当时凡有“保皇”劣迹或嫌疑者,必然会受到军管小组的压制。

因此,在军管小组进社后一个月,两派表面上虽然实现了大联合,但军管小组支一派压一派的面目却日益凸显:首先是王唯真很快被排挤出新华社的领导岗位,后来几乎是面临没完没了的审查。开始是批判王唯真在文革运动中“右倾”、“保守”、“同走资派划不清界限”、“辜负了中央文革小组的信任” ;继而又批判王唯真“对抗文化大革命”,“破坏毛主席的战略部署”,把本是陈伯达、康生、江青、王力一伙亲自鼓吹、炮制、审定的关于“揪军内一小撮”错误报道的罪责,一股脑地推到新华社及王唯真身上。1971年,王唯真又受到批陈(伯达)整风的牵累,被诬陷为“陈伯达包庇的坏人”,关进了牛棚。我则屡受王唯真命运的牵连,从“保王司令”逐渐升格为新华社“保皇司令”,成为军管小组重点盯防整治的对象。

我与王唯真是同时、异地接受审查的。1971年的一天,我在一夜之间被新华社全院的大字报所吞噬,并立即被隔离审查。这是我在文革中再次被隔离审查。 好在“文革”初期我在社外经过两次冲击,有过磨炼;尽管这次冲击来势更猛,心里不免更加愤懑和委屈,但心理上还能泰然处之。我扪心自问,在整个文革过程中,我除了在首钢和海淀皮件厂贴过两张自我批判、自我救赎的大字报以外,在新华社文革中没有做过任何一件对不起别人的愧心事,没有给新华社任何当权派及其他个人贴过一张大字报,没有任何打砸抢劣迹,没有上台批判过任何人,也没有组织外调参与审干,没有同社外任何人、任何组织发生过任何联系,我不过是在新华社两派斗争中积极参加过大字报的大辩论而已。苍天在上,我何罪之有?!

经过长达两年之久的审查,我的问题最后不了了之。这次受审所为何来?后来听说有人揭发我是“5.16反革命集团骨干”,王唯真则被说成是新华社“5.16反革命集团黑后台”,真是欲加之罪,何患无辞。如果没有“5.16反革命集团”被中央认定是子虚乌有的事,我真不知何年何月才能重见天日!

王唯真这个人真是心胸开阔、宽宏大量。据说,他恢复工作后,还主动和加害于他的人冰释前嫌、相互戒勉;我则自愧弗如,始终心存芥蒂。我信奉鲁迅先生的态度:对于恶意加害他人的小人,至死也一个都不予宽恕,叫骂也由他骂去。

王唯真坦荡荡地走了,我除了到他府上和八宝山为他送行外,还赋诗一首为他送行。诗曰:“非亲非故非同年,良知驱使护王鞭,世事无常人言殊,长河有泪洗忠坚。生前不忌他人妒,逝后何须畏谗言,渡尽阴阳三道坎,九霄云上见青天。”

作者简历:1937年生于湖北,1959年加入中国共产党,1961年中国人民大学毕业,历任新华社摄影部编辑、部领导小组成员、采编室副主任兼档案室第一副主任,社办公厅秘书,《新闻业务》编辑室编辑、副主编、主编、副主任,新闻研究所副所长,办公厅副主任,中央机关赴山西讲师团团长,事业发展局副局长、局长,计财局局长兼经理部常务副总经理,1995年9月任新华社副秘书长兼计财局局长,2000年3月退休。

2007年初写于北京